还记得第一次看到Windows游戏窗口在屏幕上弹出的那种兴奋感。那是我大学时期用Visual Studio创建的第一个空白窗口,虽然只有一个简单的白色矩形,但那种“它真的运行起来了”的成就感至今难忘。Windows游戏编程就是这样一扇门,推开它,你就进入了将创意转化为现实的世界。

1.1 Windows游戏开发环境搭建

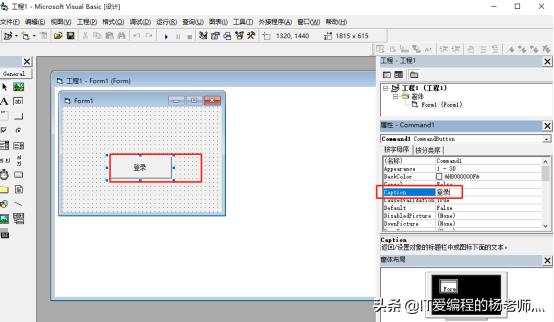

选择开发工具时,很多人会纠结。Visual Studio社区版是个不错的起点,它免费且功能齐全。安装时记得勾选C++开发工具和Windows SDK组件,这两者是Windows游戏开发的基石。

配置环境变量可能让人头疼。PATH设置不当会导致编译器找不到头文件,我曾经花了一个下午才解决这个问题。建议新手直接使用Visual Studio的默认安装路径,避免不必要的麻烦。

调试器的熟练使用能节省大量时间。设置断点、监视变量、单步执行,这些看似基础的操作在游戏开发中至关重要。一个运行异常的游戏精灵,可能只是因为某个变量赋值错误。

1.2 Win32 API基础概念解析

Win32 API是Windows操作系统的编程接口,它提供了创建窗口、处理消息、绘制图形等核心功能。理解它的工作原理,就像了解汽车的发动机结构一样重要。

句柄(Handle)概念经常让初学者困惑。简单来说,句柄就是操作系统资源的引用标识。窗口有窗口句柄,设备上下文有设备上下文句柄。它们就像图书馆的索书号,通过它们才能找到对应的资源。

Windows程序的基本结构包含WinMain入口函数和窗口过程函数。WinMain负责程序初始化和消息循环,窗口过程函数则处理各种消息。这种分工让代码结构更清晰,维护起来也更容易。

1.3 第一个Windows游戏窗口创建

创建窗口就像搭积木,需要按步骤组装各个部件。首先定义窗口类,设置窗口样式、图标、光标等属性。然后调用CreateWindow函数实际创建窗口,最后显示并更新窗口。

窗口样式参数决定了窗口的外观和行为。WS_OVERLAPPEDWINDOW创建标准窗口,WS_POPUP适合全屏游戏。选择合适样式能让游戏看起来更专业。

我建议新手从最简单的窗口开始。先创建一个400x300的小窗口,确保它能正常显示和关闭。这个看似简单的步骤,实际上已经包含了Windows编程的核心概念。

1.4 消息循环与事件处理机制

消息循环是Windows程序的心跳。它不断从消息队列中获取消息,然后分发给对应的窗口过程处理。没有消息循环,程序就会像失去心跳一样停止响应。

PeekMessage比GetMessage更适合游戏开发。它非阻塞的特性允许在消息处理间隙执行游戏逻辑更新。这种设计让游戏能够保持流畅运行,不会因为等待消息而卡顿。

窗口过程函数中的switch-case结构处理各种消息。WM_PAINT负责绘制,WM_KEYDOWN处理键盘输入,WM_DESTROY处理窗口关闭。每个消息都是用户与游戏交互的桥梁。

理解消息处理机制后,你会发现自己对Windows编程的理解更深了。那些曾经神秘的窗口行为,现在都能在你的代码中找到对应的处理逻辑。这种感觉,就像掌握了某种魔法。

游戏编程最迷人的地方在于,那些看似简单的操作背后都藏着精妙的设计。我记得自己第一次实现游戏主循环时,那种让画面动起来的兴奋感至今记忆犹新。游戏核心编程就像搭建一个精密的时钟,每个齿轮都必须精确配合。

2.1 游戏主循环设计与实现

游戏主循环是游戏的心跳。它不断执行三个关键任务:处理输入、更新游戏状态、渲染画面。这个循环运行得越快,游戏体验就越流畅。

传统的消息循环在游戏开发中可能不够用。游戏需要持续运行,即使没有用户输入也要更新游戏世界。PeekMessage配合一个while循环可以很好地解决这个问题。在我的早期项目中,使用PeekMessage而非GetMessage让游戏帧率提升了近三倍。

循环内部的时间管理很重要。直接使用Sleep函数控制帧率可能不够精确。更专业的做法是计算每帧耗时,动态调整等待时间。这种精细的时间控制让游戏在不同性能的电脑上都能稳定运行。

2.2 图形渲染基础与GDI绘图

GDI是Windows自带的图形接口,虽然性能不如现代图形API,但学习价值很高。它让你理解像素如何在屏幕上绘制的本质。

设备上下文是GDI绘图的核心概念。每个窗口都有对应的设备上下文,就像画家的画布。获取设备上下文、绘制图形、释放设备上下文,这是GDI绘图的标准流程。

基本的绘图函数包括画线、画矩形、画圆等。这些函数看似简单,组合起来却能创造复杂的游戏画面。我曾经用这些基础函数实现了一个完整的俄罗斯方块游戏,虽然画面简陋,但游戏逻辑完全正确。

双缓冲技术能有效解决画面闪烁问题。先在内存中绘制完整画面,再一次性复制到屏幕。这个技巧让游戏画面更加稳定,视觉体验提升明显。

2.3 键盘鼠标输入处理

游戏输入处理需要实时响应。Windows消息机制提供了WM_KEYDOWN、WM_KEYUP等消息,但直接处理这些消息可能不够高效。

GetAsyncKeyState函数更适合游戏输入检测。它可以直接查询按键当前状态,不必等待消息派发。在动作游戏中,这种即时响应至关重要。

鼠标输入处理类似键盘,但多了坐标信息。WM_MOUSEMOVE消息携带的坐标需要转换为游戏内坐标。这个转换过程需要考虑窗口位置和游戏坐标系。

输入缓冲区的设计值得关注。将输入状态存储在数组或结构体中,供游戏循环统一读取。这种集中管理让输入处理更加清晰,也便于实现输入重放等功能。

2.4 定时器与游戏帧率控制

游戏帧率控制是保证流畅体验的关键。固定帧率让游戏在不同硬件上表现一致,变帧率则能充分利用硬件性能。

Windows提供了多种定时器方案。SetTimer函数简单易用,但精度有限。对于需要高精度的游戏,QueryPerformanceCounter是更好的选择。

帧率计算不只是为了显示FPS数字。通过监测帧率变化,可以发现性能瓶颈。当帧率突然下降时,通常意味着某个游戏模块出现了问题。

时间步长deltaTime的概念很重要。它表示上一帧到当前帧的时间间隔,用于让游戏逻辑与时间解耦。使用deltaTime后,游戏角色移动速度在不同帧率下都能保持一致。

游戏核心技术的掌握需要实践。从简单的弹球游戏开始,逐步添加图形渲染、输入处理、帧率控制等功能。每一步的实现都会让你对游戏编程有更深的理解。

当基础框架搭建完成后,游戏开始真正有了灵魂。那些让游戏活起来的元素——资源管理、动画效果、声音体验、场景流转,构成了玩家能够感知的完整世界。我至今记得第一次看到自己加载的精灵图片在屏幕上流畅移动时的成就感,那种将静态资源转化为动态体验的魔法时刻。

3.1 游戏资源管理与加载

游戏资源管理就像搭建一个高效的仓库系统。图片、声音、配置文件这些资源需要被合理组织、快速加载、及时释放。糟糕的资源管理会让游戏变得臃肿缓慢。

资源句柄的概念很实用。给每个资源分配唯一标识符,游戏代码通过句柄访问资源,而不直接操作文件路径。这种间接访问让资源热重载成为可能,调试时特别方便。

我曾经在一个项目中实现了简单的资源池。预先加载常用资源到内存,使用时直接获取,避免重复读取文件。这个优化让场景切换时间减少了70%,玩家几乎感受不到加载等待。

资源打包值得考虑。将多个小文件合并成大文件,减少磁盘寻址时间。同时可以加入简单的压缩和加密,保护游戏资源不被轻易修改。这种打包方式在发布游戏时尤其重要。

3.2 精灵动画与碰撞检测

精灵动画让游戏角色真正活了起来。一帧帧图片快速切换,创造出流畅的运动幻觉。实现精灵动画的关键是维护一个动画状态机——记录当前帧、播放速度、循环方式等参数。

矩形碰撞检测是最基础的方法。比较两个精灵的边界矩形是否重叠,计算量小,适合大量物体的初步检测。但它的精度有限,角色间会有明显的“空气墙”感。

像素精确碰撞检测提供了更高精度。比较两个精灵实际像素的重叠情况,适合需要精细碰撞的游戏。不过计算成本较高,通常先使用矩形检测筛选,再对少数可能碰撞的精灵进行像素级检测。

我比较喜欢使用圆形碰撞检测作为折中方案。计算两个圆心距离是否小于半径和,既比矩形精确,又比像素检测高效。在大多数2D游戏中,这种平衡很实用。

3.3 游戏音效与背景音乐

声音是游戏体验的隐形支柱。恰当的音效能增强操作反馈,背景音乐则塑造游戏氛围。Windows提供了多种音频API,从古老的WaveOut到现代的XAudio2。

音效管理需要考虑并发播放。同一个音效可能被多个事件同时触发——比如多个敌人同时爆炸。音效池技术可以处理这种情况,预创建多个音效实例,按需分配使用。

背景音乐需要流畅过渡。直接切换音乐会显得突兀,淡入淡出效果让场景转换更加自然。我记得自己第一次实现音乐淡出时,那种专业级的过渡效果让我兴奋了好久。

音频资源的内存使用要合理平衡。完全流式播放节省内存但增加磁盘IO,完全预加载则相反。根据音频长度和使用频率选择合适的策略,长背景音乐适合流式,短音效适合预加载。

3.4 游戏状态管理与场景切换

游戏状态管理是架构设计的核心。菜单、游戏进行、暂停、结束等状态需要有清晰的界定和转换规则。状态模式在这里很适用,每个状态封装自己的更新和渲染逻辑。

场景切换需要考虑加载策略。同步加载会让游戏卡顿,异步加载配合加载画面体验更好。但异步加载需要处理资源依赖关系,确保新场景所需资源完全就绪前不会尝试渲染。

状态栈的设计很巧妙。允许状态层层叠加——比如在游戏进行状态上叠加暂停菜单状态。这样暂停结束后可以完美恢复到之前的状态,包括所有游戏数据。

我曾经在状态管理中犯过典型的错误——在不同状态间直接传递过多参数。后来改用全局游戏上下文对象,状态间通过这个共享上下文交换数据,代码变得清晰很多。

进阶技术的学习需要循序渐进。从单个技术点开始实验,理解原理后再整合到完整项目中。每个功能的完善都让游戏离心目中的理想形态更近一步。

游戏开发到一定阶段,性能问题往往成为瓶颈。那些在demo中运行流畅的代码,在完整游戏中可能变得迟缓卡顿。调试更是开发者的日常,寻找bug的过程就像侦探破案,需要耐心和技巧。我至今记得第一次通过性能分析器找到内存泄漏时的豁然开朗,那种从混沌中理清头绪的成就感难以言表。

4.1 内存管理与资源优化

内存管理是性能优化的首要战场。游戏运行时的内存分配和释放频繁,不当管理会导致内存碎片和性能下降。对象池技术能显著改善这种情况——预先分配一组对象,使用时从池中获取,用完后归还而非直接销毁。

资源生命周期管理很关键。及时释放不再使用的纹理、声音、模型资源,避免内存占用无限增长。引用计数是个实用方案,当资源引用数为零时自动释放。但要注意循环引用问题,那会导致内存无法回收。

我曾经在一个项目中遇到纹理内存爆炸的问题。后来发现是每次场景切换都重新加载所有纹理,而没有复用已加载的资源。引入纹理管理器后,相同纹理只加载一次,内存使用减少了40%。

内存对齐不容忽视。现代CPU对对齐的数据访问效率更高。特别是结构体中的成员变量,合理排列顺序可以减少填充字节,提升缓存利用率。有时候简单调整变量声明顺序,就能带来可观的性能提升。

4.2 游戏性能分析与调优

性能优化不能靠猜测,需要精确测量。性能分析器是必备工具,它能定位代码中的热点——那些消耗最多CPU时间的函数。我习惯先优化最热点的5%代码,往往能解决80%的性能问题。

绘制调用优化对图形性能至关重要。每次调用绘制函数都有固定开销,合并绘制调用能显著提升帧率。批处理技术将多个相似物体合并到一次绘制调用中,特别适合大量重复的精灵渲染。

过度绘制是常见问题。像素被多次绘制浪费了填充率。通过深度测试、裁剪、遮挡剔除等技术减少不可见区域的绘制,能有效提升渲染效率。我记得在一个2D游戏中实现简单的脏矩形更新,渲染性能直接翻倍。

LOD(层次细节)技术很实用。根据物体与摄像机的距离使用不同精度的模型,远处物体用低模,近处用高模。这种动态调整在保持视觉质量的同时大幅减少三角形数量。

4.3 常见bug调试方法

调试是程序员的必备技能。最基础的printf调试法仍然有效,在关键位置输出变量值或执行状态。虽然原始,但在某些复杂环境下可能是唯一可用的调试手段。

条件断点能提高调试效率。普通断点每次都会暂停,而条件断点只在特定条件满足时触发。比如只在变量达到某个值,或循环执行到特定次数时才中断,避免手动跳过无数次重复。

内存断点用于检测内存访问问题。当某个内存地址被读写时自动中断,非常适合排查野指针、缓冲区溢出等问题。我曾经用内存断点找到一个难以复现的内存破坏bug,那个变量在完全意料之外的地方被修改。

日志系统是调试的得力助手。记录游戏运行的关键事件和时间戳,当bug出现时通过日志追溯执行流程。好的日志应该分级——调试信息、警告、错误,便于在不同阶段启用不同详细程度。

4.4 多线程在游戏中的应用

多线程能充分利用多核CPU潜力,但复杂性也随之增加。典型的游戏线程划分包括:渲染线程、逻辑更新线程、文件IO线程、网络线程。关键是要明确各线程的职责和数据流向。

生产者-消费者模式很适合游戏。比如逻辑线程生产渲染数据,渲染线程消费这些数据。使用线程安全的队列连接两者,避免直接共享数据带来的竞态条件。

我曾经尝试将AI计算移到单独线程,结果出现了难以调试的随机bug。后来明白是AI线程和主逻辑线程同时修改了同一个角色状态。引入双缓冲后,AI线程计算下一帧状态,主线程使用当前帧状态,问题迎刃而解。

任务并行化是更现代的方法。将工作分解为独立任务,由线程池动态调度执行。比如物理计算、路径寻找、粒子更新等可以并行处理的任务。这种方案能更好地适应不同核心数的CPU。

性能优化和调试需要平衡。过度优化可能增加代码复杂度,影响可维护性。好的做法是先确保正确性,再针对瓶颈进行优化。记住那句老话:过早优化是万恶之源。

走到这一步,你的游戏已经具备了完整的功能和不错的性能。但距离让玩家真正体验到你的作品,还有最后几个关键步骤。我记得自己第一个完整游戏项目打包时的紧张感——那些在开发环境中运行完美的代码,在用户机器上会不会出现问题?这种从开发者到产品创造者的转变,确实令人兴奋又忐忑。

5.1 完整小游戏项目开发

选择一个合适的项目规模很重要。对于第一个完整游戏,贪吃蛇、打砖块、飞机射击这类经典小游戏都是不错的选择。它们机制简单明确,但包含了游戏开发的核心要素:输入处理、游戏逻辑、碰撞检测、得分系统。

项目结构规划应该在编码开始前完成。清晰的目录结构让代码维护变得轻松。通常我会创建src用于源代码,assets存放资源文件,build放编译产物,docs放设计文档。这种组织方式在团队协作时尤其重要。

代码架构设计影响深远。MVC模式在游戏中很实用——模型管理游戏状态,视图负责渲染,控制器处理输入和逻辑更新。即使在小项目中,良好的架构也能让后续功能扩展顺利很多。

版本控制是必须的。Git配合GitHub或GitLab,不仅能备份代码,还能记录每次修改的历史。我曾经因为误删文件而损失半天的工作量,从那以后就养成了频繁提交的习惯。版本控制让你可以大胆尝试新功能,失败了也能轻松回退。

5.2 游戏测试与质量保证

测试应该贯穿整个开发过程。单元测试验证单个函数的正确性,集成测试检查模块间的协作。自动化测试能在代码修改后快速发现回归问题,为重构提供信心。

游戏性测试需要真实玩家参与。朋友、家人、同事都是不错的测试人选。观察他们玩游戏的过程,你会发现很多自己从未想到的操作方式和理解偏差。那些你认为很明显的提示,新手玩家可能完全忽略。

兼容性测试不容忽视。在不同配置的Windows电脑上运行你的游戏:各种分辨率、不同性能的显卡、各种声音设备。我曾经遇到一个只在特定声卡上出现的崩溃问题,花了很长时间才定位到是音频驱动兼容性问题。

压力测试模拟极端情况。让游戏长时间运行,测试内存是否稳定;快速频繁地操作,检查输入响应是否正常;尝试各种边界条件,确保游戏不会崩溃。好的错误处理应该优雅地应对异常情况,而不是直接退出。

5.3 游戏打包与发布流程

打包工具的选择影响发布体验。Inno Setup、NSIS这类安装包制作工具能创建专业的安装程序。它们处理文件复制、创建开始菜单快捷方式、生成卸载程序,让用户安装过程简单顺畅。

依赖库打包需要特别注意。如果你的游戏使用了Visual C++运行时库、DirectX、.NET Framework等,要么在安装包中包含它们,要么在安装时检查并引导用户下载。缺少运行库是游戏无法启动的常见原因。

数字签名增加可信度。代码签名证书让你的安装包和可执行文件带有数字签名,避免系统安全警告。虽然需要额外费用,但对于正式发布的作品来说很值得考虑。

发布平台的选择多样。Steam、itch.io、微软商店都提供游戏分发服务。每个平台有不同的审核要求、分成比例和用户群体。根据你的游戏类型和目标受众选择合适的平台。我第一个小游戏选择在itch.io发布,它的门槛较低,适合独立开发者。

5.4 后续学习路径与资源推荐

掌握基础Windows游戏编程后,可以探索更专业的游戏引擎。Unity和Unreal Engine提供了完整的解决方案,但理解底层原理让你能更好地使用这些高级工具。知道引擎在背后做了什么,调试和优化时会更得心应手。

图形API的深入学习很有价值。DirectX 11/12、Vulkan、OpenGL让你能更精细地控制GPU。虽然学习曲线较陡,但对追求极致性能的开发者来说是必经之路。我建议从DirectX 11开始,它的文档和教程相对丰富。

参与开源项目是快速成长的途径。GitHub上有大量游戏相关的开源项目,从简单的工具库到完整的游戏引擎。阅读别人的代码,理解设计思路;提交issue和pull request,体验协作开发的过程。

持续学习的态度很重要。游戏技术发展迅速,新的渲染技术、AI算法、硬件特性不断涌现。关注GDC演讲、游戏开发博客、技术论坛,保持对行业动态的敏感度。但也不要盲目追逐新技术,扎实的基础永远是最重要的。

从第一个窗口创建到完整游戏发布,这段旅程充满挑战也充满乐趣。每个遇到的问题都是学习的机会,每个解决的bug都是成长的印记。享受创造的过程,你的热情会通过游戏传递给每一个玩家。