什么是Socket:网络通信的端点

想象一下打电话的过程。你需要一部电话机,一个号码,然后拨通对方的号码开始对话。Socket就像网络世界的电话机,它是网络通信的端点,让不同计算机上的程序能够相互交流。

Socket本质上是一个抽象概念,代表网络通信的一端。它封装了底层网络协议的复杂性,为应用程序提供统一的编程接口。无论是浏览网页、发送邮件还是在线游戏,背后都有Socket在默默工作。

我记得第一次接触Socket编程时,觉得这个概念特别抽象。直到我把Socket比作现实生活中的插座才豁然开朗——就像电器插上插座就能获得电力,应用程序通过Socket就能获得网络连接能力。

Socket编程的基本原理:从建立连接到数据传输

Socket编程的核心在于建立连接和传输数据两个阶段。这个过程遵循着严格的协议规则,就像两个人对话需要遵循相同的语言规则一样。

建立连接通常采用“三次握手”机制。客户端首先发送连接请求,服务器确认请求,客户端再确认服务器的确认。这个看似繁琐的过程确保了连接的可靠性。数据传输阶段则像两个已经建立通话的人开始实际交流,数据被分割成一个个数据包,通过Socket进行收发。

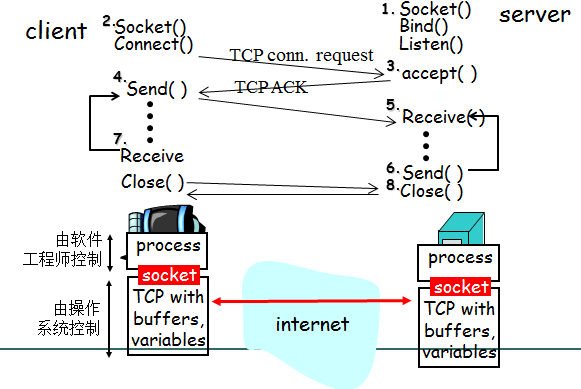

在实际编码中,你会发现Socket编程其实没有想象中那么复杂。基本的Socket通信只需要几个关键步骤:创建Socket、绑定地址、监听连接、接受连接,然后就可以开始数据交换了。

Socket的工作流程:客户端与服务器的对话

客户端和服务器的对话就像餐厅里顾客和服务员的互动。顾客(客户端)发起请求,服务员(服务器)响应请求,整个过程中双方遵循着既定的协议。

客户端的工作流程相对直接:创建Socket,指定服务器地址和端口,发起连接请求,然后发送或接收数据。服务器端则需要更多准备工作:创建Socket,绑定特定端口,开始监听,接受客户端连接,最后处理数据交换。

这种请求-响应模式构成了大多数网络应用的基础。每次你在浏览器中输入网址,背后都在上演这样的Socket对话。服务器在特定端口等待,浏览器发起连接,双方建立通信后,网页内容就被传输到你的设备上。

Socket编程的美妙之处在于它的简洁性。尽管底层涉及复杂的网络协议,但通过Socket提供的抽象接口,开发者可以用相对简单的方式实现强大的网络功能。

Socket编程的核心组件:地址、端口与协议

网络通信就像寄送快递,需要明确的收件地址、具体的门牌号和统一的包装标准。地址、端口和协议就是Socket编程中的这三个关键要素。

IP地址标识网络中的设备,就像快递的收件地址。IPv4地址如192.168.1.1,IPv6地址则更长更复杂。端口号则像是大楼里的具体房间号,范围从0到65535。其中0-1023是知名端口,比如80给HTTP,443给HTTPS使用。协议则规定了数据交换的规则,TCP保证可靠传输,UDP追求速度但可能丢失数据包。

我刚开始学习时经常混淆端口和协议的概念。后来用现实中的会议室预订做了类比——地址是办公楼位置,端口是具体会议室号,协议则是会议进行的方式(是严格按议程还是自由讨论),这样理解起来就清晰多了。

常见Socket编程模型:阻塞与非阻塞模式

想象你在餐厅点餐。阻塞模式就像你点完菜后必须站在原地等待厨师做完,期间不能做其他事情。非阻塞模式则是点完菜后可以去处理其他事务,时不时回来查看进度。

阻塞Socket在等待数据时会暂停程序执行,直到有数据到达或超时。这种方式编程简单直观,适合初学者。但它的缺点也很明显——单个线程只能处理一个连接,资源利用率低。非阻塞Socket则立即返回,无论是否有数据可用,程序可以继续执行其他任务。

实际开发中,我更喜欢在简单项目中使用阻塞模式,复杂服务采用非阻塞。记得有次写个小工具用了阻塞Socket,几十行代码就实现了功能。但做聊天服务器时就必须用非阻塞了,否则同时处理多个用户连接会非常困难。

Socket编程的实际应用场景:网络服务的构建

从简单的聊天程序到复杂的分布式系统,Socket编程的身影无处不在。它就像网络应用的骨架,支撑着各种服务的运行。

Web服务器是最典型的例子。当你在浏览器访问网站时,背后就是Socket在建立TCP连接,传输HTTP请求和响应。实时通信应用如在线游戏、视频会议也重度依赖Socket,特别是UDP协议的低延迟特性在这里发挥重要作用。物联网设备通过Socket与云端通信,上报传感器数据接收控制指令。

去年我参与过一个智能家居项目,设备端用Socket向服务器发送温度数据,手机APP通过Socket接收实时通知。整个系统基于简单的Socket通信构建,却实现了相当稳定的服务。这种从理论到实践的转化过程,让我深刻体会到Socket编程的强大和实用价值。

Socket编程的魅力在于它的普适性。无论技术如何演进,这种基础的网络通信方式始终保持着核心地位,成为连接数字世界的基础桥梁。